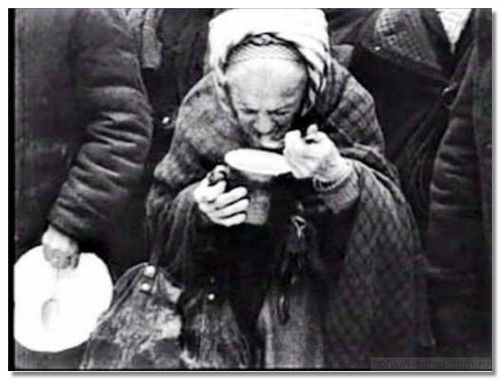

Сегодня, 27 января, в день памяти жертв блокады Ленинграда, выкладываю отрывки воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева (далее – Д.С.) и его жены о тех днях. Эти воспоминания писались для своих детей, чтобы помнили и знали. По воспоминаниям видно, как разрушался город, как деградировали люди и теряли под грузом испытаний человеческий облик.

Дмитрий Сергеевич рассказывает, что происходило с его семьей, как менялось его окружение в Пушкинском Доме, где он служил, каким в те дни был быт знакомых и родных. О блокаде Ленинграда написано много, но, по словам очевидцев, ничто не передает того ужаса, который испытали блокадники.

Лето (1941) было хорошее. Мы ходили на реку и там, выбрав место с небольшим «пляжем», загорали и купались. Однажды мы услышали на нашем пляже отрывки страшного разговора. По тропинке торопливо шли какие-то дачники и говорили о бомбардировке Кронштадта, о каких-то самолетах.

Когда вернулись на свою дачу, нам рассказали: началась война. Что было в течение первых дней войны, я не помню. Потом пошли «установки»: начались сокращения, продолжавшиеся до весны 1943 г., сотрудников записывали в добровольцы, ходили слухи об эвакуации. Газеты неясно сообщали о положении на фронтах, и люди жили слухами.

Пугали слухи об эвакуации детей. Т.к. выезд из города по личной инициативе был запрещен, то к детским эшелонам пристраивались все, кто хотел бежать… Мы решили детей не отправлять и не разлучаться с ними. Было ясно, что отправка детей совершается в полнейшем беспорядке: сопровождавшие «дамы», похватав своих собственных детей, бежали, покинув детей чужих.

Дети бродили голодные, плакали и навеки потеряли родителей. Впоследствии, в 1945 г., многие несчастные родители открыто требовали судить эвакуаторов — в их числе и «отцов города». «Эвакуация» была насильственной, и мы скрывались в Вырице.

Но немцы наступали быстро. …множество детей было отправлено под Новгород — навстречу немцам. Однажды после ночного дежурства в Пушкинском Доме я вернулся домой на Лахтинскую улицу и застал дома Зину (жену Д.С.) и детей. Оказывается, их перевез с дачи М. П. Барманский.

Он решил, что жить в Вырице «хватит», перевез сначала своих, а потом специально поехал за моими и перевез их со всеми вещами. Только в России существовало такое количество чудаков и оригиналов. К их числу относился и Михаил Петрович Барманский (офицер царской армии), сыгравший такую большую роль в жизни нашей семьи.

Ходил он одетый как чернорабочий: ватник, кирзовые сапоги, а потом — и старая солдатская шинель сына, погибшего на Великой Отечественной. Когда-то был рыжим, но я его помню только совершенно седым. Он считал недопустимым ублажать свой «мешок с костями», ел сырые овощи или каши, ходил пешком в своих порыжевших сапогах.

Приходил даже к нам на дачу, охотно ел у нас что-нибудь вегетарианское и, задав два-три «принципиальных» мировоззренческих вопроса, уходил. Работал он много, зарабатывал немало, но на себя тратил как можно меньше: это было его правилом. Помогал родным, бедным, давал в долг своим подчиненным (в последние годы он заведовал корректорской в Издательстве Академии наук) и никогда не требовал назад.

Магазины постепенно пустели. Продуктов, продававшихся по карточкам, становилось все меньше: исчезали консервы, дорогая еда. Но хлеба первое время по карточкам выдавали много. Мы его не съедали весь, так как дети ели хлеба совсем мало. Зина хотела даже не выкупать весь хлеб, но я настаивал: становилось ясно, что будет голод.

Поэтому мы сушили хлеб на подоконниках на солнце. К осени у нас оказалась большая наволочка черных сухарей. Мы ее подвесили на стенку от мышей. Впоследствии, зимой, мыши вымерли с голоду. В мороз, утром в тишине, когда мы уже по большей части лежали в своих постелях, мы слышали, как умиравшая мышь конвульсивно скакала где-то у окна и потом подыхала: ни одной крошки не могла она найти в нашей комнате.

Пока же, в июле и августе, я твердил: будет голод, будет голод! И мы делали все, чтобы собрать небольшие запасы на зиму. Что мы успели купить в эти первые недели? Помню, что у нас был кофе, было очень немного печенья. Как я вспоминал потом эти недели, когда мы делали свои запасы!

Зимой, лежа в постели и мучимый страшным внутренним раздражением, я до головной боли думал все одно и то же: ведь вот, на полках магазинов еще были рыбные консервы — почему я не купил их! Почему я купил в апреле только 11 бутылок рыбьего жира и постеснялся зайти в аптеку в пятый раз, чтобы взять еще три!

Почему я не купил еще несколько плиток глюкозы с витамином С! Эти «почему» были страшно мучительны. Я думал о каждой недоеденной тарелке супа, о каждой выброшенной корке хлеба или о картофельной шелухе — с таким раскаянием, с таким отчаянием, точно я был убийцей своих детей.

Вспоминает жена Д.С. Зина: В городе было трудно достать молоко. Я вставала очень рано и стояла в толпе перед воротами рынка. Наконец ворота открывались, и все бросались к молочным ларькам. Сначала я доставала два литра, а потом все меньше и меньше. Часть этого молока я отдавала бабушке, которая оставалась с детьми. Мне приходилось стоять в очередях и с детьми, так как до введения карточек на них давали продукты: лишний килограмм крупы.

Только потому, что Митя (Д.С.) советовал выкупать весь хлеб и булки, сушить их, так как впереди нас ждет голод, мы имели запас сухарей. Этот запас нас спас тогда, когда стали давать норму хлеба на человека в 250 и 125 граммов. Когда ввели карточки, то норма была 600 граммов для служащих и 400 граммов для иждивенцев и детей. Я помню, у нас был запас картошки и сливочного масла.

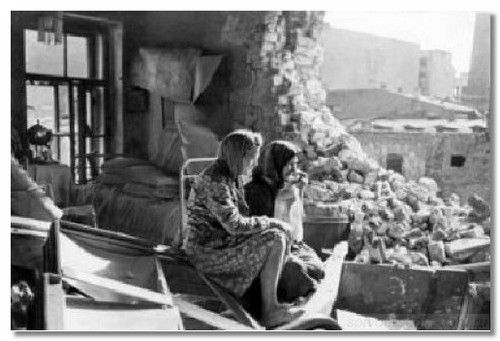

Продолжает Д.С.: Начались бомбардировки. Я помню один из первых ночных налетов. Бомбы со свистом пролетали над нашим пятым этажом. Мы лежали в постелях. Бомба засыпала подвальное бомбоубежище, порвала водопровод, и людей, спасавшихся в нем, затопило. После этого мы окончательно решили не спускаться в наши подвалы. Во-первых, это было бесполезно, во-вторых, хождение на пятый этаж и с пятого этажа отнимало много сил. Первый перестал ходить дедушка (мой папа).

Однажды, был вечер, над городом поднялось замечательной красоты облако. Оно было белое-белое, поднималось густыми, какими-то особенно «крепкими» клубами, как хорошо взбитые сливки. Оно росло, постепенно розовело в лучах заката и, наконец, приобрело гигантские, зловещие размеры.

Впоследствии мы узнали: в один из первых же налетов немцы разбомбили Бадаевские продовольственные склады. Облако это было дымом горевшего масла. Немцы усиленно бомбили все продовольственные склады. Уже тогда они готовились к блокаде.

А между тем из Ленинграда ускоренно вывозилось продовольствие и не делалось никаких попыток его рассредоточить, как это сделали англичане в Лондоне. Немцы готовились к блокаде города, а мы — к его сдаче немцам. Эвакуация продовольствия из Ленинграда прекратилась только тогда, когда немцы перерезали все железные дороги; это было в конце августа.

Ленинград готовили к сдаче и по-другому: жгли архивы. По улицам летал пепел горели книги: немцы разбомбили книжный склад Печатного Двора. И этот пепел, как и белый дым, казались знамениями грядущих бедствий.

Город между тем наполнялся людьми: в него бежали жители пригородов, бежали крестьяне. Ленинград был окружен кольцом из крестьянских телег. Их не пускали в Ленинград. Крестьяне стояли таборами со скотом, плачущими детьми, начинавшими мерзнуть в холодные ночи.

К концу 1941 г. все эти крестьянские обозы вымерзли. Вымерзли и те беженцы, которых рассовали по школам и другим общественным зданиям. В первую очередь вымирали те, которые подвергались «внутренней эвакуации» из южных районов города: они тоже были без вещей, без запасов.

В нашем доме в оставленных квартирах расселили семьи путиловских рабочих: немцы внезапно подошли к Путиловскому заводу. Обстреливали район из минометов. Жителей срочно перевезли и все они вымерли, т.к. рано начали голодать. Когда «фронт» стабилизировался у Путиловского, в ту сторону стали ездить ленинградцы — собирать овощи с огородов под пулями немцев

Заходил дядя Вася. Мы давали дяде Васе черные сухари. Он принес девочкам куклы, купленные им по дорогой цене. Куклы купить было можно, но еды — ни за какие деньги. Дядя Вася рассказывал нам, что он так голодал, что пошел к своему племяннику Шуре Кудрявцеву и стал перед ним на колени, прося его хоть немножко еды, Шура не дал, хотя у него были запасы. Впоследствии погиб и дядя Вася, и Шура Кудрявцев.

Люди получали карточки на эвакуированных, на мобилизованных, на убитых и умерших от голода. Последних становилось все больше…. Беженцев без карточек было неисчислимое количество, но и людей с несколькими карточками было немало.Особенно много карточек оказывалось у дворников; дворники забирали карточки у умирающих, получали их на эвакуированных, подбирали вещи в опустевших квартирах и меняли их, пока еще можно было, на еду.

Помню как в регистратуре поликлиники на Большом проспекте лежало на полу несколько человек, подобранных на улице. Им ставили на руки и на ноги грелки. А между тем их попросту надо было накормить, но накормить было нечем. Я спросил: что же с ними будет дальше?

Мне ответили: «Они умрут». — «Но разве нельзя отвезти их в больницу?» — «Не на чем, да и кормить их там все равно нечем. Кормить же их нужно много, так как у них сильная степень истощения». В 1918–1920-х гг. Петроград голодал, но разве можно было сравнить тот голод с тем, который готовился наступить!

Помню — один был еще совсем молодой. Лицо у него был черное: лица голодающих сильно темнели. Санитарка мне объяснила, что стаскивать трупы вниз надо, пока они еще теплые. Когда труп похолодеет, выползают вши. Город был заражен вшами: голодающим было не до «гигиены».

То, что я увидел в поликлинике на Большом проспекте, — это были первые пароксизмы голода. Голодали те, кто не мог получать карточек: бежавшие из пригородов и других городов. Они-то и умирали первыми, они жили вповалку на полу вокзалов и школ.

(Продолжение )

Тина Гай

Интересно? Поделитесь информацией!

Related posts

- Д.С.Лихачев о блокаде. Окончание

- Павел Филонов: художник трагедии

- Случай из жизни времен Великой Отечественной-4

- Лец: Строим на века, разрушаем навсегда

- Семнадцатый год. "Народ на войне". Фрагменты.

- Женщина на войне

- Софья Федорченко: цена мистификации

- Геннадий Гор: осколки Серебряного века

- Генерал Слащёв. Памяти всех погибших в гражданскую...

- Пушкинский Дом в блокаду

Значит, у Вас богатые впечатления и Вы представляете, какой это был ужас для блокадников. Не слышавшим рассказов очевидцев это трудно представить. Но читаю воспоминания о блокаде всегда с интересом.

Мама мне много подобного рассказывала. Она и бабушка выжили, её братья с жёнами и детьми умерли и лежат в братских на Серафимовском кладбище.

Это только начало ужаса. Потом становилось еще страшнее. Сегодня будет окончание.

Какой ужас!