(Начало ) С позиции двадцатого века Пьер Абеляр, конечно, был человеком своего времени, но если вернуться в век одиннадцатый-двенадцатый, когда жил и творил этот выдающийся богослов и , то на общем фоне он выделяется неординарностью и непохожестью на своих современников.

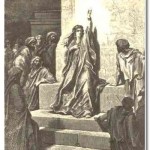

Не заметить его было просто невозможно: он торчал как заноза, как гвоздь, возбуждая волны ненависти у одних, преклонение – у других и любовь – у третьих. Суассонский собор 1121 года признал Пьера Абеляра еретиком, а его книгу «Введение в теологию» - заслуживающей сожжения.

Интересно, что все обвинения против философа выдвигались в его отсутствие: никто не решался вступать с ним в открытое сражение. Кто выйдет победителем из этого спора, было ясно всем: никто не смог бы опровергнуть его доказательств и потому предпочитали просто не вступать с ним в дискуссию.

Почти через двадцать лет его вновь будут судить, но уже тяжело больного и сломленного историей с оскоплением и бедствиями, посыпавшимися после этого на его голову: Санский собор 1140-го года осудит его книгу «Теология», а самого богослова приговарит к заточению в тюрьму. Избежать этого удалось только благодаря заступничеству перед Папой известного церковника.

Монахи, читавшие его тексты, пишут на него доносы, братия монастыря, где он аббатствовал, его люто ненавидит и чуть не убивает. Наконец, известная история с Элоизой закончилась насилием над ним, что означало конец его карьеры как церковнослужителя с единственно возможным для него исходом – пострижением в монахи.

Когда больной и измученный бесконечными нападками, Пьер Абеляр утратил свой бойцовский пыл и сил возражать на бесконечные упрёки в богохульстве и неверии уже не осталось, то все многочисленные ученики, когда-то называвшие его владыкой философии, оставили учителя, и он тихо умер всеми забытый.

Верной до конца осталась только его возлюбленная Элоиза, которой он завещал похоронить своё тело и молиться о спасении его души. Время, однако, как всегда, всё расставило по своим местам: Пьер Абеляр вошел в историю ии как один из выдающихся умов средневековья, а его автобиографическая книга «История моих бедствий» читается как захватывающий роман о странствии души.

Начинаясь с описания головокружительных успехов, обернувшихся интригами и предательством, исповедь Абеляра заканчивается стремительным падением героя и признанием своего полного поражения и справедливости понесённого наказания. Книга - шедевр средневековой и мировой литературы, аллюзиями на которую стали многие произведения других выдающихся писателей и поэтов.

Но кто же он, этот странный человек, что его роднило с современниками и что отличало от них? Абеляр принадлежал к числу монахов-интеллектуалов, ориентировавшихся на своё профессиональное окружение, будучи глубоко религиозным и традиционалистом. Однако, по ключевым он часто расходился со своими оппонентами.

Слыть отщепенцем в своей среде согласится далеко не каждый, тем более во времена, когда индивидуальность осуждалась, а корпоративная этика работала по принципу: защищай своих - бей чужих. Пьер Абеляр в своей среде всегда был белой вороной и гадким утёнком. Платой за непохожесть на других стали потеря любимой женщины и сына, крушение карьеры, сожжение самой ценной для него книги «Введение в Теологию», постоянный страх, отчаяние и тревога.

Побежденный и сломленный, в конце жизни он решил быть как все, но было уже поздно: смерть стояла на его пороге. Долгое сопротивление окружающему миру объясняется во многом его происхождением: он принадлежал к рыцарскому роду и всю жизнь сражался как рыцарь. Обладая критическим умом и получив хорошее образование у известных учителей (Росцелина, а потом у Гийома и Ансельма Ланского), молодой человек решил ехать покорять Париж, центр философии и богословия.

Он отличался от других ярко выраженным логическим мышлением, владел диалектикой и умением убеждать других и это помогло ему стать авторитетным ом, у которого мечтали учиться многие. Став отшельником после изгнания из Парижа, он построил свой монастырь, вокруг которого стали селиться его ученики, кормившие и одевавшие своего учителя, подражая апостолам и женщинам, следовавшим за Иисусом.

Слава и авторитет Абеляра быстро росли, но вместе с ними росла и зависть, превращавшая его в удобную мишень для критики. Перед Суассонским судом 1121 г., его оклеветали в глазах жителей городка и они чуть не закидали его камнями. Однако блестящая речь подсудимого Пьера Абеляра была настолько убедительной и яркой, что слушавшие его удивлялись, как это они могли поверить распространявшим о нём клевету.

Но надо сказать, что скромностью и смирением Пьер Абеляр действительно не страдал, по крайней мере до тех пор, пока его слава и авторитет не превратились в скандальные сплетни вокруг его любовной связи с Элоизой: в гремучую смесь гордыни, высокомерия и непобедимости добавилась запретная любовь.

Отношение к женщине в средневековье было однозначным – исчадие ада и соблазн для мужчин. Брак для всех церковнослужителей был запрещён, а если всё-таки священник женился, то его отстраняли от всех церковных должностей. Это было главным аргументом, почему Элоиза, полностью разделявшая точку зрения церкви во взглядах на женщину, отказывалась вступать в брак с Пьером Абеляром.

И только когда стало невозможно скрывать её беременность, Абеляр и Элоиза втайне от всех оформили свои отношения официально. Но это их не уберегло: маховик мести и зависти уже был запущен. Вскоре он начал проигрывать и в спорах: ставка только на рациональность в объяснении веры и любви не оправдалась.

Веру, как и любовь к Богу, невозможно объяснить доводами разума, а если к этому добавить довольно свободное толкование философом , то понятна негативная реакция традиционных богословов на весьма спорные для того времени утверждения Пьера, считавшего, что невозможно верить в то, что не может быть объяснено рационально.

Эти утверждения и стали предметом жестоких нападок на Абеляра, особенно со стороны мистически настроенного Бернара Клервосского, сравнившего Пьера со змеей, выползшей из своего логова. Но такие резкие обвинения стали появляться, только когда у оставалось жить всего два года.

Почувствовав слабость тяжело больного Пьера Абеляра, все вдруг очнулись от интеллектуального оцепенения и тайных интриг и «смело вышли на бой с семиглавой гидрой». Во всех своих проявлениях Пьер был слишком умным, слишком знаменитым, слишком гордым, слишком изощрённым в знаниях и умении убеждать, чтобы быть незаметным.

И это «слишком» проходит через всю жизнь философа, который словно вытаскивал себя за волосы из болота обыденности. Таких никогда и нигде не любят: как не любили в средневековье, так не любят и сегодня. Человек не меняется, он всегда будет испытывать зависть и злобу к тем, кто не похож на него. Именно такая история случилась с Пьером Абеляром, который долгое время сопротивлялся окружению, но в конце концов вынужденный сдаться…

Тина Гай

Интересно? Поделитесь информацией!

Related posts

- Маттиас Грюневальд

- Страстной вторник.

- Православная икона. Пространство и время

- Пасха. Христос Воскресе!

- Икона "Успение Богородицы"

- Летопись обращения

- Постная Триодь. Притча о мытаре и фарисее

- Трубы Апокалипсиса.

- Преображение Господне

- Молчание. Место, где рождается слово

Пожалуйста, читайте, как Вам удобно.

Тина, спасибо! Прочту всё подряд!

Иак и развивается общество, если конечно в этом обществе есть абеляры

_____________________________________________________________________________________

Как это верно, Надилель! Такие люди будут всегда и всегда они будут притчей во языцех — при жизни и славой страны — после смерти. Это, как сейчас говорят, сакральная жертва, которая приносится на алтарь науки, религии или искусства — без разницы. Чтобы пробивать брешь в традиции, надо быть рыцарем не только по происхождению, но и по сути. Противоречие, злоба, ненависть, традиция — всё взаимосвязано. В обществе всегда есть школы, устоявшиеся нормы, мэтры от науки или от религии — неважно. Они всегда будут сопротивляться изменениям, потому что это будет подрывать их авторитет, власть и силу. Они будут изматывать своего оппонента до конца, уничтожая морально и, если не будет другого выхода, и физически.

Дело не в зависти и злобе, дело в отрицании — что смерти подобно. На этом противу — речии и развивается всё сущее, и религия — не исключение, как очень того хотят-свят-свят, а подтверждение этого отрицания.

Так как на протяжении веков, власть была у религии, то и восставать новому течению в обществе, приходилось прежде всего сопротив неё, и как любая власть — религия миловала или проклинала.

Так и развивается общество, если конечно в этом обществе есть абеляры. И обречено оно на вымирание, если в нём оппозиции нет…