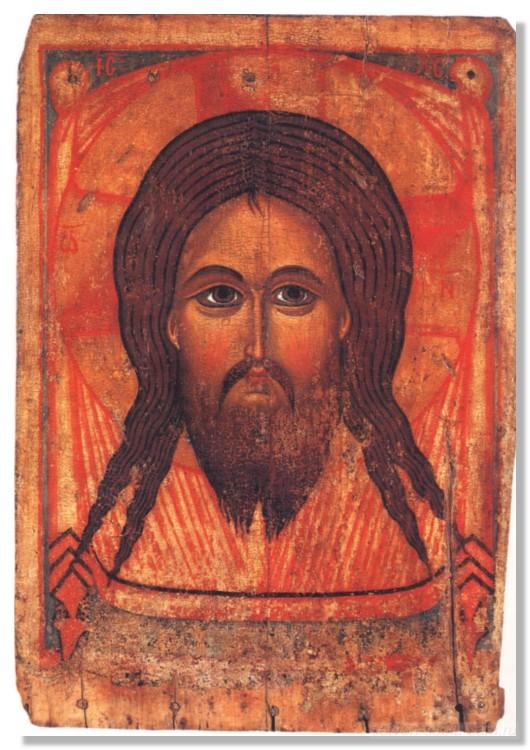

В первый день после Успения (29 августа) церковь празднует перенесение в Константинополь из Эдессы

иконы «Спас Нерукотворный».

Эта икона известна верующим и имеет широкую иконографию по всему миру в разном исполнении, как православном, так и католическом.

В древние времена она была в каждом доме. Икона считается «написанной» Самим Господом на плате (убрусе). Существует возникновения образа.

Первая, восточная, принятая в православии, рассказывает, что давным-давно сирийский царь Авгарь заболел страшной болезнью – проказой. Он послал своего художника Аннания к Иисусу Христу, чтобы нарисовать Его образ, приложившись к которому, царь излечится.

Но когда Аннаний пришел к Иисусу, то не смог Его запечатлеть, настолько лик Господа был светел и ярок.Тогда Иисус омыл Свое лицо и вытер платом (убрусом). На плате отпечатался Его лик, который и отнес художник царю.

Исцеление настало сразу, как только царь приложился к плату. Авгарь обратился в христианство и установил икону наверху кирпичных врат. Позднее следующий за Авгарем царь был язычником и велел замуровать образ.

Спустя несколько столетий, одному из жителей города во время вражеского нашествия, приснилось, что город от нашествия спасет образ, находящийся в надвратной кладке. Когда стали снимать верхний слой, увидели, что образ отпечатался на кирпиче.

Взяв икону, народ обошел с ней вокруг стен и враг отступил. Образ на кирпиче стал называться «Спасом на чрепии» В 944 году икона из Эдессы была перенесена в Константинополь. С тех пор был учрежден праздник перенесения иконы.

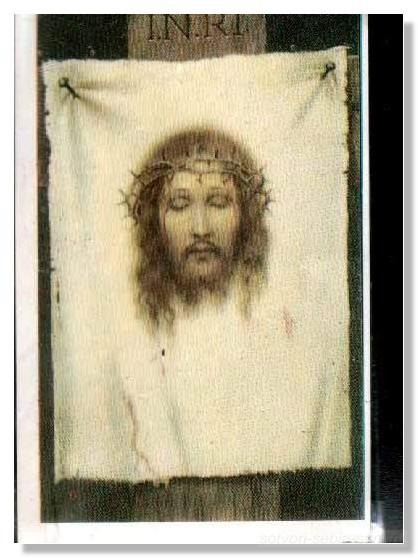

Вторая легенда – католическая. В соответствии с ней, когда Иисуса Христа вели на Голгофу, Вероника, последовательница Иисуса, подала ему плат, чтобы он вытер лицо от пота. На плате отпечатался образ Христа.

Поэтому в католическом варианте Господь на плате - в терновом венце, с кровавыми подтеками, со скорбным и мученическим выражением, часто с закрытыми глазами. Этот тип иконы называется «Спас Вероники».

Но все три образа – «Спас Нерукотворный», «Спас на чрепии» и «Спас Вероники» - восходят к одной легенде.

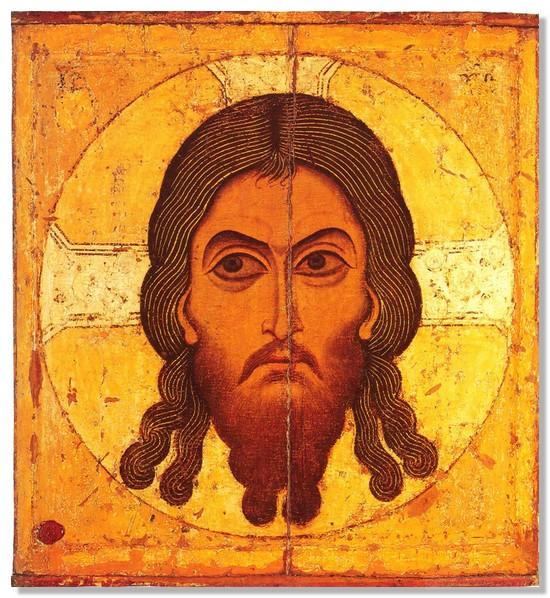

В Россию Спас Нерукотворный был завезен из Византии уже в IX веке, но первые известные иконы Спаса относятся к XII веку. В домонгольский период икону писали в византийской традиции.

Представление о ней дает Новгородский образ (XII век). Лик Иисуса суровый, строгий. Глаза крупные, обведенные черным контуром для большей выразительности. Брови тоже суровые, подчеркивающие строгое выражение лица.

Волосы волнистые с золотыми прожилками. Бородка тоже волнистая, раздвоенная, показывающая двойственную природу Богочеловека. Усы опущены вниз. Лик изображен на золотистом фоне. Нимб – тоже золотистый с белым крестом. Образ в ранней иконописи писался на чистом фоне, без намеков на плат или черепицу.

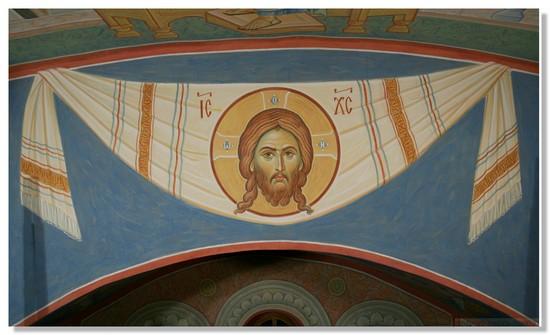

Позднее русская иконописная школа привносит свое, , прочтение образа. Лик Господа на иконе «Спас нерукотворный» (на убрусе) более мягкий, глаза добрее, смотрят не осуждающе, а скорее сострадательно и с пониманием. Губы застыли в полуулыбке, как бы говоря «Не бойтесь, дерзайте, я победил мир».

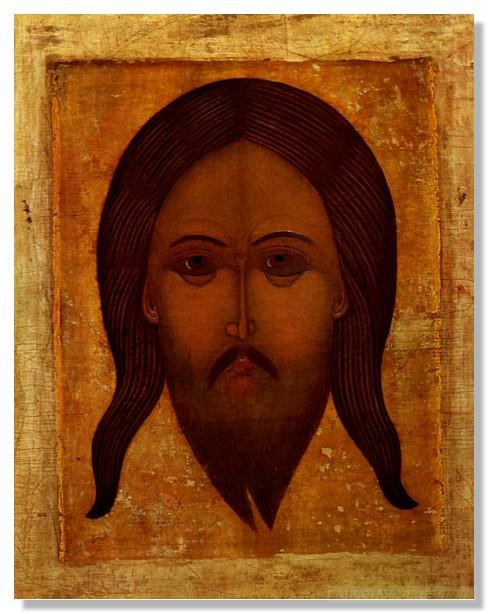

Среди образов этого типа есть настоящие шедевры русской иконописи. Например, Спас Нерукотворный "Мокрая борода" или "Омоченные власы" (XV век). Образ получил такое название, потому что борода и волосы на иконе, в отличие от предыдущих образов, прямые, гладкие, как бы мокрые. На других иконах этого типа волосы и борода - вьющиеся.

Борода на иконе – клинообразная, чуть сдвинутая вправо и разделена, как и волосы, на две части. Волосы расчесаны на прямой пробор и в золотых прожилках. Лик – просветленный, глаза смотрят спокойно, бесстрастно и мягко.

Нос тонкий, прямой, контуры носа, глаз и складок у губ подчеркнуты темной линией. , потому что Господь – Бог. Спокойствие и просветленность образа делает его притягательным, одухотворенным, успокаивающим и молитвенным.

В России есть Нерукотворные Спасы, отмеченные чудесами. Например, когда царь Адександр III в 1887 г. попал в железнодорожную аварию, у него с собой была Вологодская икона Нерукотворного Спаса. Царь считал, что она спасла его от гибели. На месте крушения поезда был построен храм.

В честь иконы 29 августа называется в народе Спасом на полотне. В этот день торговали тканями, полотнами. По народному календарю это еще и ореховый Спас или Хлебный, потому что в этот день начинался сбор урожая орехов.

Большой урожай орехов означал небогатый урожай хлеба и наоборот: малый урожай орехов – большой урожай хлеба. Орешник плодоносит, обычно, через год и не бывает совпадений большого урожая хлеба и орехов.

В день празднования иконы Спаса Нерукотворного по традиции пекли хлеб из нового урожая и приносили его для освящения в храм, как ранее приносили в храм первый мед и первые фрукты и третьим Спасом заканчивалось празднование новых урожаев.

Тина Гай

Интересно? Поделитесь информацией!

Related posts

- Постная Триодь. Притча о мытаре и фарисее

- Юмор отцов-пустынников, живших в Египте во времена раннего христианства

- Цена свободы...

- Страстной цикл А.С.Пушкина. Власть

- Я попросила у Господа...

- Крест. Часть 2.

- Русские мыслители. Иван Киреевский

- Гедеон. Воин поневоле. Часть 1

- Русские поговорки. Огонь и попа жжёт

- Миряне и священство

Всегда радуюсь таким отзывам, потому что, хоть и пишу о том, что мне нравится, но если еще и другим это ложится на душу, то для меня это вдвойне приятно. Заходите чаще ко мне, читайте и комментируйте. Я всегда рада гостям!

Тина! Открыла для себя ваш сайт. Тронута до глубины души. И содержание, и оформление великолепно! Огромное Вам спасибо и низкий поклон!