(Начало , ) Когда в 1936 году началась гражданская война в Испании, Симона Вейль записывается в отряд анархистов и едет в Испанию. Уже тогда она не верила ни в какой социализм и коммунизм, ни в какие перемены человека, если в душе не произойдет прозрение.

Затея с Испанией закончилась неудачей. Буквально через месяц получит сильнейший ожог: по неосторожности опрокинет на ноги кастрюлю с кипящим маслом. Госпиталь, лечение, начинается вынужденный отпуск. После заживления ран вместе с родителями она едет в путешествие по Италии.

Путешествие станет для нее настоящим открытием, а Италия - духовной родиной. Из всех итальянских городов наибольшее впечатление на нее произвел Ассизи, город святого Франциска. В нем Симона Вейль провела всего два дня. Однажды она зашла в маленькую часовенку двенадцатого века Санта Мария делла Анджели, в которой молился Франциск Ассизский.

И вдруг, помимо своей воли, она медленно опускается на колени. Это было настолько неожиданным для нее, что она приходит к выводу, что поиски Бога невозможны и бессмысленны по воле самого человека: Бог Сам находит себе послушников.

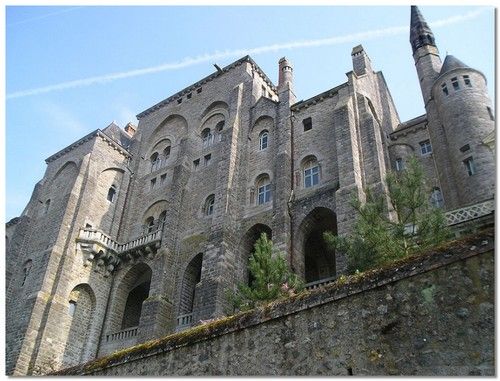

На следующий год вместе с матерью Симона едет в бенедиктинское аббатство Солем на и и проводит там десять дней, участвуя во всех богослужениях и послушаниях наравне с монахами. Здесь она встретилась с монахом-англичанином, познакомившим ее с семнадцатого века. Стихотворение одного из них она выучила наизусть:

Любовь меня звала - я не входил:

Я грешен был пред ней,

Но зоркий взгляд Любви за мной следил

От самых первых дней,

Я слышал голос, полный доброты:

- Чего желал бы ты?- Ты мне достойных покажи гостей!..

- Таков ты сам, - рекла...

- Ты слишком, при греховности моей,

Для глаз моих светла!..

Любовь с улыбкой за руку взяла:

- Не я ль их создала?- Я осквернил их, я виновней всех,

И жжет мне сердце стыд...

Любовь: Не я ли искупила грех? -

И мне войти велит

На вечерю: - Вкуси, будь полон сил!..

И я сей хлеб вкусил...

(Джордж Герберт. Любовь. Пер. Д. В. Щедровицкого)

И в , с ней происходит нечто совершенно невероятное. У нее сильно болит голова и чтобы унять боль, она начинает читать это стихотворение. Постепенно от повторения оно превращается в , и тогда в мистическом экстазе она видит Спасителя: Он ласково смотрит на нее и улыбается.

Симона пишет, что раньше слышала о таких случаях, но не верила им. Более того, они ее раздражали и отталкивали. А здесь с ней самой случилось то, что считала легендой и выдумкой. В этот момент она ничего не чувствовала, но это не было воображением. Это было реальностью: она почувствовала Его присутствие и боль отступила.

Осмысливая этот опыт, она говорит, что Любовь Бога приходит наперекор боли и страданиям, но Любовь не утешение, а свет. Кто ищет утешение, тот не любит Бога, он жалеет себя. Тогда Симона поняла, что только боль и страдание говорят на языке правды.

Это - ключевой момент ее богословия. Еще раньше, в «Письме к клирику», она ставила вопрос, каковы границы церкви и отвечала, что не принимает Церковь как организованный социальный институт избранных, поскольку против всяких привилегий вообще, в том числе - против исключительности, вытекающей из историчности возникновения Церкви.

По ее мнению, это отсекает от Церкви многие народы, которые виноваты только в том, что родились раньше пришествия Христа. Неприятие избранности логично перетекает в утверждение, что такая церковь приемлема только в одном качестве – как хранительница Таинств.

Борьба с предпочтениями и превосходством приводит ее к введению альтернативы - Церкви жертвы, в которую входят все, принявшие жертвенность как единственно возможный для них путь. Это не победоносная, воинствующая и торжествующая Церковь, а Церковь, объединившая идущих путем .

Приобщение к этой Церкви происходит через , уничижение, унижения, нищету и истощение, что можно рассматривать как своего рода священный обряд. Желание быть в числе призванных в Церковь жертв является главной причиной ее отказа от Крещения.

Симона Вейль выбирает свой путь – стояния на границе двух Церквей: воинствующей и отверженной, исторической и униженной. Если смотреть на первую глазами второй, то она выглядит далеко не братской, т.к. выбрала свое место при власти и с властью, отбросив невинные жертвы, ею не замеченные и не прославленные.

А между тем, Симона Вейль уверена, что именно невинные жертвы изменяют ситуацию к лучшему. Проблема невинного страдания становится центральной в ее философии и богословии. Тот, кто поднял меч, от меча и погибнет. Это нормально, поскольку лежит в области житейской мудрости: око за око, жизнь за жизнь.

Другое дело – когда в ответ на поднявшего меч не ответить тем же, не ответить ударом на удар, а погибнуть на Кресте. Это действие освобождает огромную энергию благодати, позволяющую сделать следующий шаг. Симона утверждает, что всё в мире, в том числе и естественные движения души, подчиняется закону тяготения, всё, кроме благодати.

Благодать не подчиняется горизонтали жизни и физическим законам тяготения, она – перпендикулярна им и исключается из области их действия. Тяжесть и благодать, как горизонталь и вертикаль, составляют в центре которого - жертвенность. Невинное страдание – единственное, что может остановить насилие и смерть.

Исходя из этого, Симона Вейль переводит несчастье на другой уровень: из житейского на сверхприродный. Правда не приходит сама собой: каждая истина добывается ценой крови и страданий, она требует своих мучеников, только тогда истина обретает силу.

Вряд ли Достоевский, , ,, Кафка и другие были бы столь авторитетны, если бы не их болезнь, из которой они смогли вытащить крупицы истины. Так и Симона Вейль из своих страданий и болезни извлекает истины, на которых созидает Церковь .

В этом ряду стоят наши , , святые Борис и Глеб, отлученный от Церкви , , а также , не принявшая фашизм, и . Это путь Христа. Главное в этой Церкви – жертвенность, самопожертвование. Жертва всегда идет путем Креста, самоистощаясь в своей жертвенности. Не случайно Симону Вейль называли не только святой, но и .

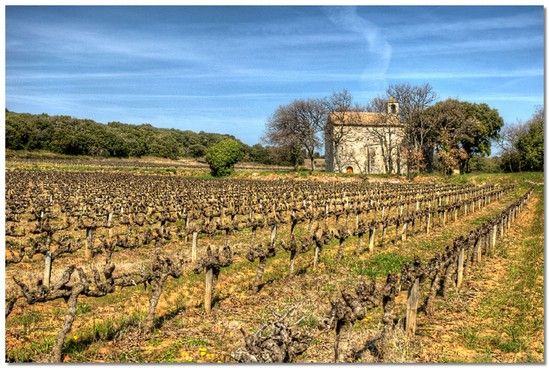

После события мистического видения в Солеме в ее жизни случится еще много событий. В 1940-м вместе с родителями она бежит из оккупированного . Сначала в Марсель, в котором знакомится со своим духовником Ж-М. Перреном, работа в качестве батрака на виноградниках, потом эмиграция в США, снова возвращение в Европу, в Англию, где она становится участницей французского сопротивлении во главе с Шарлем де Голлем.

Де Голль ее не переносил, называя ненормальной, сумасшедшей, и дурой. Но она реально помогала сопротивлению, вещая на Францию, расколотую коллаборационистами на два враждующих лагеря. Шла скрытая гражданская война между сторонниками сопротивления и теми, кто принял власть Гитлера, отказавшись от борьбы.

Симона Вейль урежет свой ежедневный паек до уровня, полагавшегося пленным в концлагере, не уходит домой, ночуя прямо на рабочем месте. Ее радиотексты стали основой последней книги «Укоренение». Попытка попасть во Францию, оккупированную немцами, оказалась неудачной.

Через несколько месяцев недоедания и недосыпания, ее находят в бессознательном состоянии и отправляют на лечение. Через несколько дней, в августе сорок третьего она умирает от недостаточности сердечной мышцы в результате недоедания, осложненной туберкулёзом. За гробом Симоны Вейль шло всего восемь человек…

Тина Гай

Интересно? Поделитесь информацией!

Related posts

- Воскресение Христово. Иконография

- Вирсавия

- Православная икона. Пространство и время

- Избиение младенцев

- Мысль юродивого

- Песнопения Преображения Господня

- Вознесение. Дальше дело за нами...

- Мытарь и фарисей

- Гедеон. Воин поневоле. Часть 1

- Джон Донн. Алхимия болезни. Часть 3

Да, удивительная женщина, потрясающей духовности и самоотдачи. В наше время таких верующих считанные единицы.

Всегда были и будут такие духовные личности как Симона Вейль, которые познали вечность еще во плоти…нужно ли обращать внимание на «изысканного» солдафона де Голля?…А ведь и воскресение она пережила раньше смерти…

Для Людвига: А Вы знаете, что такое невинное страдание?

Не согласна! Категорически не согласна. Здесь важна мотивация: она свою пайку урезала до пайки концлагеря, куда попали многие ее соотечественники. Да и она сама чудом избежала этой участи. Если бы она хотела умереть, она бы не стала бегать от смерти. Это во-первых. Во-вторых, она подражала монахам-аскетам, которые уж точно не стремились к нарушению заповедей Господних. Так можно причислить к самоубийцам и Самсона, сознательно пожертвовавшего своей жизнью, и Александра Матросова и всех, кто отдавал жизнь «за други своя».

Фактически она нарушила заповедь Не убий. Специально моря себя голодом,она фактически убивала себя…

Да, с сочувствием у нас как-то не получается. Все больше битьем.

Люди разные, и если не можешь понять их поступки, то лучше помолчать и посочувствовать их страданиям, даже если кажется что видишь всю их бессмысленность.

Жаль

К сожалению, или к счастью, — не для меня «язык Откровения». Воздержусь от дальнейших комментариев. Чтобы не уходить по-английски, присоединяюсь к мнению Де Голля

Собрать воедино все, что написано о С.В. очень сложно. Я старалась, растянула ее историю на недопустимо много постов, но только к концу стало для меня что-то проясняться. Я часто думала, а другие меня часто упрекают в пристрастии к фигурам со сложной судьбой, страдающих, гонимых, умирающих непризнанными в нищете и голоде. И даже начала цикл «Мартиролог». Благодаря Симоне поняла, что они все — принадлежат Церкви Голгофы, а значит я чуть-чуть приблизилась к ее пониманию. В конечном счете, не столь важно какие идеи она высказывала, главное то, как она жила. Странно, что на западе ее признали. После пятидесятых, первой волны интереса к ней, она стала сходить на нет. Но молодежная революция 68 года опять подняла ее на щит и сделала своим знаменем. Молодежь всегда более радикальна и идеалистична.

Слушая одну из передач по Симоне Вейль, узнала (не знаю, прав этот товарищ или нет), что туберкулезники склонны отказываться от пищи. И что она уменьшала свой паек именно по этой причине, чему я не верю. Это было естественным для нее, продолжением ее идеалов и жизненной программы. Ортодоксальная церковь действительно ее обвиняет в том, что она, как и Бонхёффер, вывела христианство за пределы церкви, оправдывая тех, кто не ходит в официальную церковь. Но она-то ходила, и молилась, и духовник у нее был из числа священников. Правда, не причащалась св. Христовых Таин, потому что не была крещеной. И перед смертью, когда к ней пришел священник, отказалась исповедоваться. Но назвать ее не христианкой — значит покривить душой. Она во многом реанимировала христианство, дала ему современный язык, созвучный человеку XX и XXI века. Христианство для всех, а не только для тех, кто регулярно ходит в храм и причащается. Это она отстаивала с самого начала, как только начала проникаться христианством. И наивысшим выражением его в миру считала искусство. Этому у нее посвящено немало в ее письмах и высказываниях.

И еще, спасибо, Игорь, за Ваши комментарии. Они очень интересны, информативны и необычны. Мы во многом понимаем друг друга. И это радует.

Неотступность и ужас страданий — это язык Откровения. Иначе никак. И нельзя не принять вызов…

Истинное «Я» Симоны Вейль пробудилось и возжаждало знания, не считаясь со стонами тела. Раскрыть сокрытую радость страдания! Расшифровать! Признать милостью и благом…и Актом Творения \ без всяких мазохизмов!\

Опять Алхимия!

Нечто формировалось внутри неё, поражая и пугая окружающих…известны случаи, когда это «Нечто» включает механизм самоуничтожения организма голодом ( невосприятием пищи) для прорыва в высшие сферы…

Очень похоже.

Ортодоксальная Церковь найдет в её системе и ереси и прелести и гордыню и проч… но это инстинктивная защитная реакция.

Вопросы, поставленные С.В. — актуальны. От них не отмахнуться просто так.

За них заплачено жизнью.

Привести её взгляды в систему по имеющимся в сети материалам довольно сложно. Работа осталась не законченной.

Похоже, что к теме надо периодически возвращаться.

Симона Вейль — это некое явление, здесь общечеловеческие мерки слабы.

Пытаемся понять в меру сил и держим дистанцию.

Да, так и бывает. Вспомним все войны, и ту, что идет сейчас на Украине и в Сирии. Пока не напьются крови, не остановятся. А потом будут принимать меры, чтобы это не повторилось. И наши девяностые были такими же.

Может быть, действительно, добро «побеждает зло, только не сразу и не сейчас» — наверно, для этого нужно очень много накопить невинных страдальцев. Но потом опять, как «черт из табакерки», выскакивает новое зло

Вы правы, если рассматривать только ближнюю перспективу, а в дальней — все наоборот. Так и с добром. Оно всегда побеждает зло, только не сразу и не сейчас. А в дальней перспективе. Христа распяли, но победили ли?

«Невинное страдание – единственное, что может остановить насилие и смерть.»

— Опыт исторический, религиозный, философский, биологический, психологический, бытовой не подтверждают эти слова. Конечно, Де Голль — человек из другого мира