–Ц—Г—А–љ–∞–ї ¬Ђ–Ц–∞—А-–њ—В–Є—Ж–∞¬ї - –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —В–Њ–є —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ–є –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Л, —З—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—М —Б –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –≤ 1917 –≥–Њ–і—Г. –Ь–∞—Б—Б–Њ–≤–∞—П —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В–∞, –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–∞—П, –∞ —З–∞—Б—В–Њ –Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —Б–∞–Љ–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В—А–∞–≥–µ–і–Є–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–Ю–љ–∞ –≤—Л–Љ—Л–≤–∞–ї–∞ —В–Њ–љ–Ї–Є–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є —Б–ї–Њ–є, —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, –≤–µ–Ї–∞–Љ–Є –Є –≥–Њ–і–∞–Љ–Є, –і–∞–≤—И–Є–є –њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–ї–Њ–і—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–≤–∞ –≤–µ–Ї–∞¬† вАУ –Є ¬† –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –Ы–Є—Е–∞—З–µ–≤,

–≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –Њ—В–њ–ї—Л—В–Є–µ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–∞ ¬ЂPreussen¬ї –≤ –®—В–µ—В—В–Є–љ¬† –Њ—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ —Б —Ж–≤–µ—В–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є, —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї –µ–≥–Њ —Б ¬Ђ–Ї–Њ–љ—В—А–Є–±—Г—Ж–Є–µ–є¬ї –њ–Њ –њ–Њ–Ј–Њ—А–љ–Њ–Љ—Г –С—А–µ—Б—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г: ¬Ђ–Ґ–∞–Ї –Љ—Л —В–Њ–≥–і–∞ –Є —Б—З–Є—В–∞–ї–Є: –њ–ї–∞—В–Є–ї–Є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ, –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, —Е–ї–µ–±–Њ–Љ –Є –ї—О–і—М–Љ–Є –Љ—Л—Б–ї–Є!¬ї

–Ю–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є—Б—М –≤–і–∞–ї–Є –Њ—В –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ, –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –µ—Й–µ –њ–Њ –Є–љ–µ—А—Ж–Є–Є, –ґ–Є–ї–Є¬† –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –Њ–љ–Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–µ—А–љ—Г—В—Б—П –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –Ш–Љ –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –≤–µ—А–Є—В—М, —З—В–Њ –Є—Е –Њ—В—К–µ–Ј–і - —Н—В–Њ¬† –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –≥–Њ–і–∞–Љ–Є –њ—А–Є—И–ї–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ, –њ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О –°–∞—И–Є –І–µ—А–љ–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–є–Љ–∞—В—М –Ц–∞—А-–њ—В–Є—Ж—Г –≤ –њ–Њ–і–≤–∞–ї–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ.

–Э–Њ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ –µ—Й–µ –±—Л–ї–∞ –Є –±—Л–ї–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є, –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–Є –Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Л, –≤–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –С–µ—А–ї–Є–љ–µ, —В–Њ –Є–і–µ—П —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М —Б–≤–Њ–є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є ¬Ђ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Г–і—Г—В –ґ–Є—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ, –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞, —В–µ–∞—В—А –Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї—Л, —Б—В–∞–ї–∞ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ. –С–µ—А–ї–Є–љ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–∞–Љ–Є, —З—В–Њ¬† —А–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б–Љ–µ—И–љ–Њ–є¬† –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В –Њ –љ–µ–Љ—Ж–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є¬† –Њ—В –Њ—В—З–∞—П–љ–Є—П –њ–Њ–≤–µ—Б–Є–ї—Б—П, –њ–Њ—В–µ—А—П–≤ –љ–∞–і–µ–ґ–і—Г —Г—Б–ї—Л—И–∞—В—М —А–Њ–і–љ—Г—О –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї—Г—О —А–µ—З—М.

–Ы—Г—З—И–Є–Љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞–Љ–Є —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б—В–∞–ї–Є¬† ¬Ђ–Ц–∞—А-–њ—В–Є—Ж–∞¬ї, ¬Ђ–Я–µ—А–µ–Ј–≤–Њ–љ—Л¬ї, ¬Ђ–Ш–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –†–Њ—Б—Б–Є—П¬ї, ¬Ђ–Ф–ї—П –Т–∞—Б¬ї –Є –і—А—Г–≥–Є–µ. –Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є —Б —А–∞–Ј–љ–Њ–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є –Є —А–∞–Ј–љ—Л–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ, –љ–Њ —Б–∞–Љ—Л–Љ —П—А–Ї–Є–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї –ґ—Г—А–љ–∞–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤-–Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є—Б—В–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XX –≤–µ–Ї–∞ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –Ї—А—Г–ґ–Њ–Ї

–Ц—Г—А–љ–∞–ї¬† - —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞¬† –≤—В–Њ—А–Њ–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Ь–Є—А –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞¬ї, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —И–µ—Б—В—М –ї–µ—В - —Б 1898 –њ–Њ 1904 –≥–≥.. –Я–Њ—Б–ї–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –Љ–Є—А–Є—Б–Ї—Г—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є вАУ –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –Є –љ–Њ¬† —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ –∞–і–∞–њ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ї –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Б—А–µ–і–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –љ–Є—Е —Г–ґ–µ –≤–њ–Є—В–∞–ї–Є –≤ —Б–µ–±—П –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї—Г—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞–ї–Є —П–Ј—Л–Ї–Є –Є —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –≤—Л–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є –≤ –С–µ—А–ї–Є–љ, –Є –Ш—В–∞–ї–Є—О.

–Ґ—П–ґ–µ–ї–µ–µ –±—Л–ї–Њ –Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –ї–Є—И–∞–ї–Є—Б—М —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ вАУ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б—А–µ–і—Л –Є –Є—Е —В–Њ—Б–Ї–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –≥–ї—Г–±–ґ–µ –Є —В—А–∞–≥–Є—З–љ–µ–є.

–Ю —А–Њ–і–Є–љ–µ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–∞—Б –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П,

–Т —В–Њ—Б–Ї—Г—О—Й–µ–Љ —Б–µ—А–і—Ж–µ —Г–љ–µ—Б

–Ъ—В–Њ –Т–Њ–ї–≥—Г, –Ї—В–Њ –Љ–Є—А–љ—Л–µ —Б–Ї–ї–Њ–љ—Л –Т–∞–ї–і–∞—П,

–Ъ—В–Њ –Ј–∞—А–Њ—Б–ї–Є —П–ї—В–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–Ј...

–Я–Њ–і –њ–µ–њ–ї–Њ–Љ –њ–µ—З–∞–ї–Є —Е—А–∞–љ—О —П —А–µ–≤–љ–Є–≤–Њ

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–є –Љ–Њ–є –і–µ–љ—М:

–Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤–Ї—Г, —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ –ї–Њ–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є–≤–∞

–Ш –°—В—А–µ–ї–Ї–Є –Ј–µ–ї–µ–љ—Г—О —Б–µ–љ—М.

(, –Т–µ—Б–љ–∞ –љ–∞ –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ. –Ю—В—А—Л–≤–Њ–Ї. 1921)

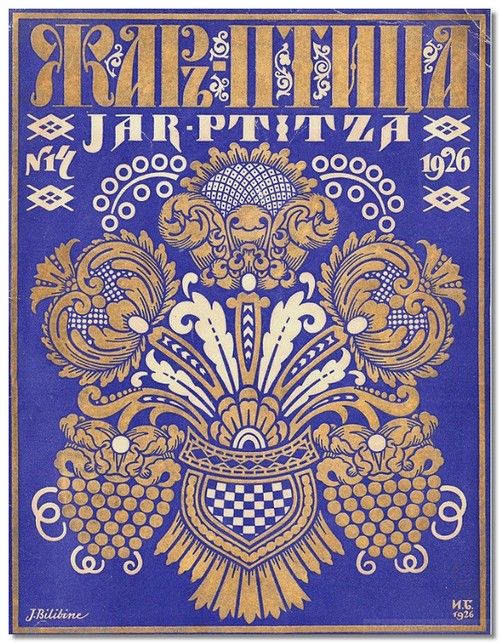

–Ш.–С–Є–ї–Є–±–Є–љ. –Ю–±–ї–Њ–ґ–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –љ–Њ–Љ–µ—А–∞ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ "–Ц–∞—А-–њ—В–Є—Ж–∞"

–°–∞—И–µ –І–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –≤—В–Њ—А–Є–ї–∞¬† –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Ґ–µ—Д—Д–Є:

–Э–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ –Љ–Њ–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є

–Х—Б—В—М —Б–µ—А—Л–є –і–Њ–Љ. –Т –Њ–Ї–љ–µ —Ж–≤–µ—В—Л –≥–µ—А–∞–љ–Є,

–≤–µ–і—Г—В —В—А–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В—Г–њ–µ–љ–Є –љ–∞ –Ї—А—Л–ї—М—Ж–Њ.

–Т —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –і–≤–µ—А–Є –Љ–µ–і–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ.

–Э–∞–і –і–≤–µ—А—М—О –±–∞—А–µ–ї—М–µ—Д - –Љ–µ—З –Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞ –ї–∞–љ–Є,

–∞ —А—П–і–Њ–Љ —И–љ—Г—А, –≤–µ–і—Г—Й–Є–є –Ї —Д–Њ–љ–∞—А—О.

–Э–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ –Љ–Њ–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є

—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —В—Г –і–≤–µ—А—М –љ–µ –Њ—В–≤–Њ—А—О!...

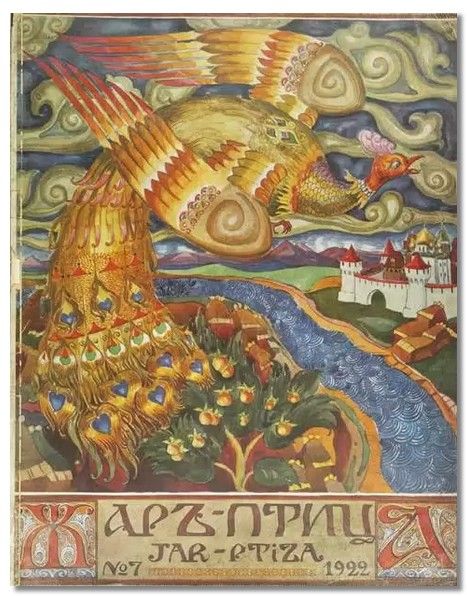

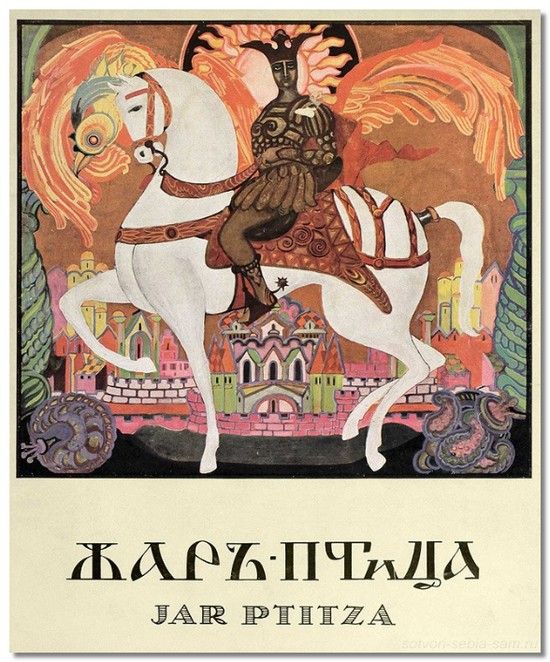

–Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Ц–∞—А-–њ—В–Є—Ж–∞¬ї –ґ—Г—А–љ–∞–ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ: –Љ–Є—А–Є—Б–Ї—Г—Б–љ–Є–Ї–Є —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–µ–є —Ж–µ–ї—М—О –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Г¬† –≤—Б–µ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П –Њ—В —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–∞ –Є –Ї–Њ–љ—З–∞—П¬† —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –±–∞–ї–µ—В–Њ–Љ, –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Њ–є –Є —В–µ–∞—В—А–Њ–Љ. –Ю–±—А–∞–Ј –Ц–∞—А-–њ—В–Є—Ж—Л –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Б —З–µ–Љ-—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ—Л–Љ, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ, —П—А–Ї–Є–Љ, –љ–Њ –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ—Б–±—Л—В–Њ—З–љ—Л–Љ –Є —В—А—Г–і–љ–Њ–і–Њ—Б—В–Є–ґ–Є–Љ—Л–Љ. –Ю–±—А–∞–Ј —Н—В–Њ–є —З—Г–і–Њ-–њ—В–Є—Ж—Л –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞–ї—Б—П –≤ –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –Є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є –њ–Њ-—А–∞–Ј–љ–Њ–Љ—Г, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П –Њ—В –Є –Ї–Њ–љ—З–∞—П –Ш–≤–∞–љ–Њ–Љ –С–Є–ї–Є–±–Є–љ—Л–Љ.

–Ґ–Њ, —З—В–Њ –ї—О–і–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ–Њ –љ–∞–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –ї—О–±–Њ–≤—М—О,

–Ґ–Њ, —З–µ–≥–Њ –Њ–љ–Є –Є—Б–Ї–∞–ї–Є, –Љ–Є—А –љ–µ —А–∞–Ј –Њ–Ї—А–∞—Б–Є–≤ –Ї—А–Њ–≤—М—О,

–≠—В—Г —З—Г–і–љ—Г—О –Ц–∞—А-–Я—В–Є—Ж—Г —П –≤ —А—Г–Ї–∞—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ—А–ґ—Г,

–Ъ–∞–Ї –њ–Њ–є–Љ–∞—В—М –µ–µ, —П –Ј–љ–∞—О, –љ–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ –љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ—Г.–І—В–Њ –і—А—Г–≥–Є–µ, —З—В–Њ –Љ–љ–µ –ї—О–і–Є! –Я—Г—Б—В—М –Њ–љ–Є –Є–і—Г—В –њ–Њ –Ї—А–∞—О,

–ѓ –Ј–∞ –Ї—А–∞–є –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г—В—М —Г–Љ–µ—О –Є —Б–≤–Њ—О –±–µ–Ј–і–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–љ–∞—О.

–Ґ–Њ, —З—В–Њ –≤ –њ—А–Њ–њ–∞—Б—В—П—Е –Є –±–µ–Ј–і–љ–∞—Е, –Љ–љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞,

–Ь–љ–µ —Б–Љ–µ–µ—В—Б—П —В–∞–Љ –±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤–Њ, –≥–і–µ –і—А—Г–≥–Є–Љ –≥—А–Њ–Ј–Є—В –±–µ–і–∞.–Ф–µ–љ—М –Љ–Њ–є —П—А—З–µ –і–љ—П –Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ—З—М –Љ–Њ—П –љ–µ –љ–Њ—З—М –ї—О–і—Б–Ї–∞—П,

–Ь—Л—Б–ї—М –Љ–Њ—П –і—А–Њ–ґ–Є—В –±–µ–Ј–±—А–µ–ґ–љ–Њ, –≤ –Ј–∞–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Г–±–µ–≥–∞—П.

–Ш –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–є–Љ—Г—В –ї–Є—И—М –і—Г—И–Є, —З—В–Њ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є –љ–∞ –Љ–µ–љ—П,

–Ы—О–і–Є —Б –≤–Њ–ї–µ–є, –ї—О–і–Є —Б –Ї—А–Њ–≤—М—О, –і—Г—Е–Є —Б—В—А–∞—Б—В–Є –Є –Њ–≥–љ—П!

( –Ъ.–С–∞–ї—М–Љ–Њ–љ—В)

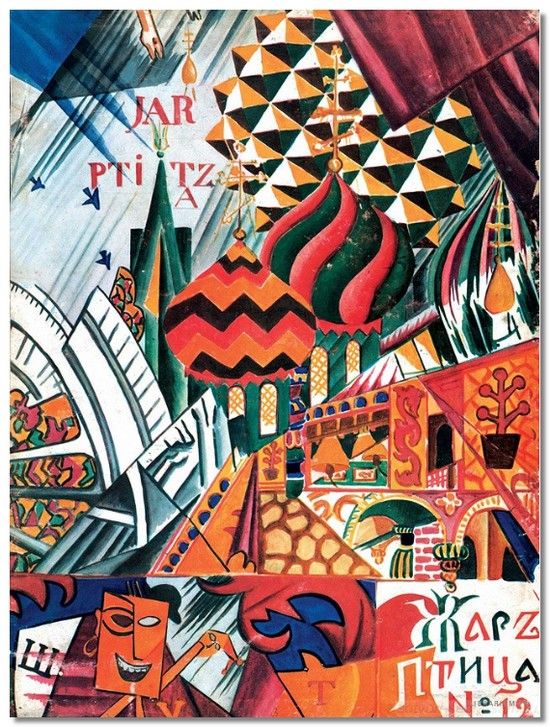

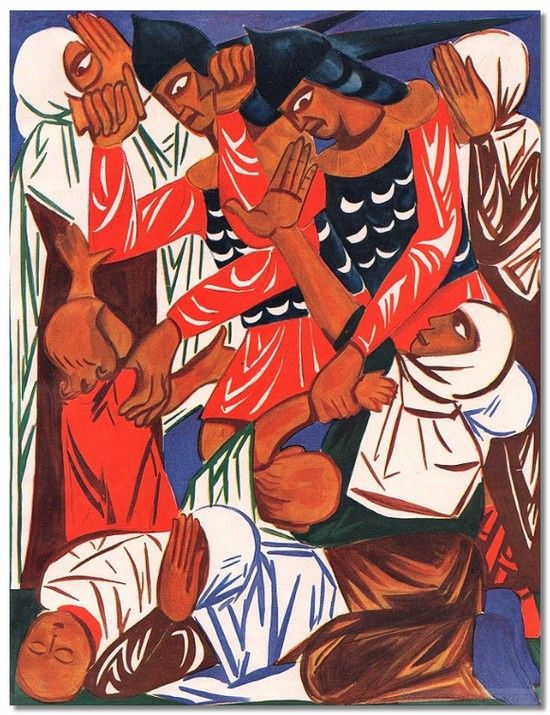

–Ц—Г—А–љ–∞–ї ¬Ђ–Ц–∞—А-–њ—В–Є—Ж–∞, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В ¬Ђ–Ь–Є—А–∞ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤¬ї –±—Л–ї –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –Њ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Є —В–µ–∞—В—А–µ, —Е–Њ—В—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М —Г—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ-–Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –Т –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ вАУ —В–Њ—З–µ–Ї –Ј—А–µ–љ–Є—П, —Б—В–Є–ї–µ–є, –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Њ–≤, —З—В–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ –≤ –ї—Г—З—И—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Њ–≤.

–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤—Б–µ, —З—В–Њ –≤ –љ–µ–Љ –њ–µ—З–∞—В–∞–ї–Њ—Б—М вАУ –љ–µ –±—Л–ї–Њ ¬Ђ–њ–µ—А–µ–њ–Њ—Б—В–Њ–Љ¬ї –Є –њ–µ—А–µ–њ–µ—З–∞—В–Ї–Њ–є –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т—Б–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л –±—Л–ї–Є –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є, –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Ї –њ–µ—З–∞—В–Є –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ. –° ¬Ђ–Ц–∞—А-–њ—В–Є—Ж–µ–є¬ї —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–∞–ї–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤, –Ь–∞—А–Ї –Р–ї–і–∞–љ–Њ–≤, –°–∞—И–∞ –І–µ—А–љ—Л–є, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–≤—И–Є–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –Њ—В–і–µ–ї —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є, –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Р–љ–і—А–µ–µ–≤, –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –С–∞–ї—М–Љ–Њ–љ—В, –С–Њ—А–Є—Б –Я–Є–ї—М–љ—П–Ї, –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Ґ—Н—Д—Д–Є, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–µ–љ—Г–∞, –Ш–≤–∞–љ –С—Г–љ–Є–љ, –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –У—А–µ–±–µ–љ—Й–Є–Ї–Њ–≤, –С–Њ—А–Є—Б –Ч–∞–є—Ж–µ–≤ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–∞.

–Ю–±—Й–Є–є —В–Њ–љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ –±—Л–ї –љ–Њ—Б—В–∞–ї—М–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –љ–Њ –љ–µ —П—А–Њ—Б—В–љ–Њ-–Њ–±–ї–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≤ –і—Г—Е–µ ¬Ђ–Ю–Ї–∞—П–љ–љ—Л—Е –і–љ–µ–є¬ї –Ш.–С—Г–љ–Є–љ–∞. –Ч–і–µ—Б—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В–Є—Е–Є –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, –љ–Њ –Є –Ј–∞–Љ–µ—В–Ї–Є –Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П—Е, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞—Е, —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥–∞—Б—В—А–Њ–ї—П—Е –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞—Е, —А–µ—Ж–µ–љ–Ј–Є–Є –љ–∞ –Ї–љ–Є–≥–Є –Є —Б—В–Є—Е–Є, —З—В–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ј–∞–Љ–µ—В–Ї–Є –њ–Є—Б–∞–ї–Є—Б—М –ґ–Є–≤—Л–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, –Њ—В–ї–Є—З–∞–≤—И–Є–Љ –µ–≥–Њ –Њ—В —Б—Г—Е–Є—Е –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–Ј–±–Њ—А–Њ–Ї –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е.

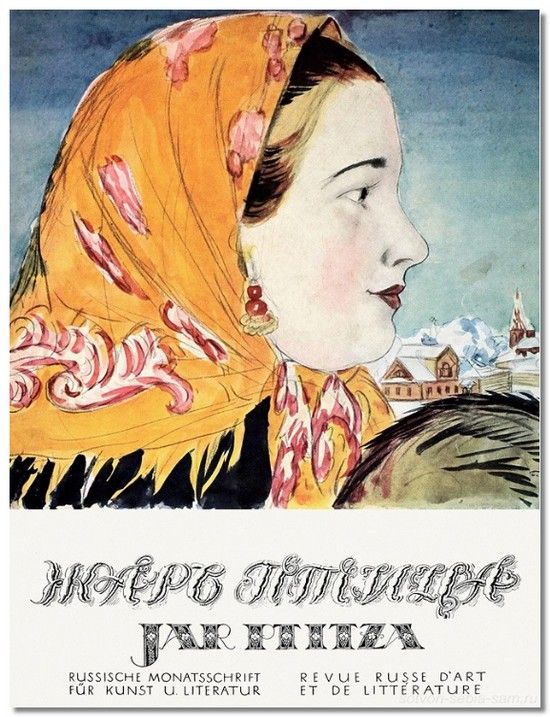

–Ю–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—П —Г–і–µ–ї—П–ї–∞ –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞.¬† –° –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Њ–Љ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–∞–ї–Є —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є, –љ–Њ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, —В–µ, –Ї—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б—В–∞—А—И–µ–µ –Є –Љ–ї–∞–і—И–µ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–Є—А–Є—Б–Ї—Г—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –ґ—Г—А–љ–∞–ї –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї –Њ—З–µ–љ—М –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Л–Љ –Є —Б—В–Є–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ—Л–Љ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Љ–∞–љ–µ—А–µ.

–Ю–±–ї–Њ–ґ–Ї–∞ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ –њ–Њ—А–∞–ґ–∞–µ—В —П—А–Ї–Њ—Б—В—М—О, —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ–Љ, –њ—А–Њ–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –µ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–∞, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П –Њ—В —И—А–Є—Д—В–∞ –Є –≤–Є–љ—М–µ—В–Њ–Ї, –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї –Ь—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤ –Ф–Њ–±—Г–ґ–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –Є –Ї–Њ–љ—З–∞—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ–Ї–Њ–є, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–µ.¬† –І–∞—Й–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –Ц–∞—А-–њ—В–Є—Ж–∞¬†¬† вАУ —П—А–Ї–Њ-–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П, –Ј–Њ–ї–Њ—В–Є—Б—В–∞—П, —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–∞—П –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤.

–Ш –Ї–∞–Ї-—В–Њ —В–∞–Ї —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Ц–∞—А-–њ—В–Є—Ж–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ–Њ—В–µ—А—П–љ–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —П—А–Ї–Њ –≥–Њ—А–Є—В, –љ–Њ –њ–Њ–є–Љ–∞—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ъ—А–∞—Б–Њ—З–љ–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–љ–∞—П –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–∞¬† —Б—А–∞–Ј—Г –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П. –Х–µ –∞–≤—В–Њ—А–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є-–Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є—Б—В—Л: –Э–∞—В–∞–ї—М—П –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤–∞, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ы–∞—А–Є–Њ–љ–Њ–≤, –С–Њ—А–Є—Б –Ъ—Г—Б—В–Њ–і–Є–µ–≤, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –†–µ—А–Є—Е, –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –®–ї–Є—Е—В, –Ш–≤–∞–љ –С–Є–ї–Є–±–Є–љ,¬† –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –С—А–∞–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ь—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤ –Ф–Њ–±—Г–ґ–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Э–∞—А–±—Г—В, –°–µ—А–≥–µ–є –І–µ—Е–Њ–љ–Є–љ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ.

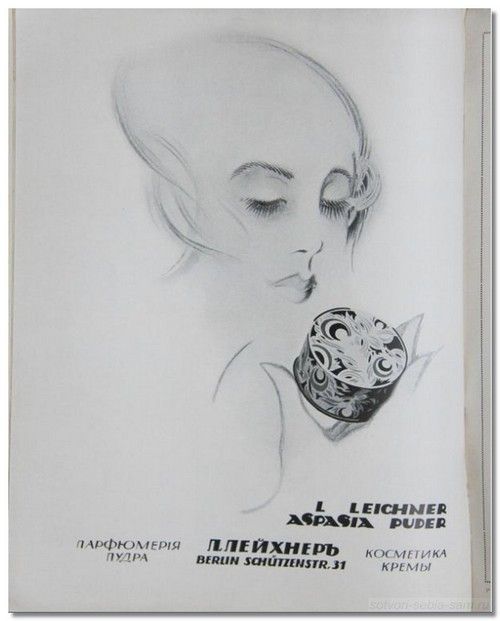

–•—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ—В–і–µ–ї –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–≤–µ–і –У.–Ы—Г–Ї–Њ–Љ—Б–Ї–Є–є, —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Ь–Є—А –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞¬ї –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М¬† –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В—М —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–∞. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –ґ—Г—А–љ–∞–ї –±—Л–ї –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, —В–Њ –≤ –љ–µ–Љ¬† –њ–µ—З–∞—В–∞–ї–∞—Б—М —А–µ–Ї–ї–∞–Љ–∞, –љ–Њ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞¬† —В–∞–Ї–∞—П –ґ–µ —Г—В–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ-–Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ–∞—П, –Ї–∞–Ї –Є –≤–µ—Б—М –ґ—Г—А–љ–∞–ї. –Ф–µ–љ—М–≥–Є-–і–µ–љ—М–≥–∞–Љ–Є, –љ–Њ –Њ–±—Й–∞—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П¬† –µ–і–Є–љ–Њ–є –Є –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ–є.

–Ц—Г—А–љ–∞–ї ¬Ђ–Ц–∞—А-–њ—В–Є—Ж–∞¬ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–ї—Б—П –≤—Б–µ–≥–Њ –њ—П—В—М –ї–µ—В: —Б 1921 –њ–Њ 1926 –≥–Њ–і—Л, –±—Л–ї–Њ –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–Њ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–≤, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є вАУ –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є–ї–ї—О–Ј–Є–Є –±—Л–ї–Є –Є—Б—З–µ—А–њ–∞–љ—Л –Є —Б—В–∞–ї–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ —В–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ–Є —Г–µ—Е–∞–ї–Є, –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ—В,¬† –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Г–і–µ—ВвА¶.

–Ґ–Є–љ–∞ –У–∞–є

–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ? –Я–Њ–і–µ–ї–Є—В–µ—Б—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–µ–є!

Related posts

- –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤. –Т —З–∞—Б –њ–µ—А–µ–і —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–Њ–Љ

- –£—А–Њ–Ї–Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л. –Я—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –Є –≤—А–µ–Љ—П

- –Ы—О—Б—М–µ–љ –§—А–µ–є–і - –і–µ—А–Ј–Ї–Є–є –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ—А. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ

- –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ъ–∞–љ–і–Є–љ—Б–Ї–Є–є

- –Р–ї—М—Д—А–µ–і –°—В–Є–≥–ї–Є—Ж: –ї—О–±–Є—В–µ–ї—М - –Њ—В —Б–ї–Њ–≤–∞ –ї—О–±–Є—В—М

- –Р—Г—Н—А–±–∞—Е. –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ—Б–Ї–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є

- –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –§–Њ–Љ–Є–љ: –∞–≤–∞–љ–≥–∞—А–і–љ—Л–є –ї—Г–±–Њ–Ї

- –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –°–Њ–Љ–Њ–≤. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ

- –Э–Њ—З–љ–Њ–є –Я–∞—А–Є–ґ –С—А–∞—Б—Б–∞–Є

- –≠–ї—М –Ы–Є—Б–Є—Ж–Ї–Є–є. –£–≤–Є–і–µ—В—М –љ–Њ–≤–Њ–µ –љ–µ–±–Њ

–Ъ–∞–Ї —П –Т–∞–Љ –Ј–∞–≤–Є–і—Г—О, —З—В–Њ –Т—Л –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї –≤ —А—Г–Ї–∞—Е! –Э–µ –Ј–љ–∞—О, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–љ –±—Л–ї –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ь–Є—А–Њ–ї—О–±–Њ–≤–∞, –љ–Њ —Б—В–∞—А—Л–µ –љ–Њ–Љ–µ—А–∞ — –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞» –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ц–∞—А-–њ—В–Є—Ж–∞.

–ѓ –≤–µ—А—О, —З—В–Њ –Њ–љ —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–љ–µ —Н—В–Њ –Є–Љ—П –≤—Б–µ —З–∞—Й–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П. –Ш –њ–Є—И–µ—В –Њ–љ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ. –ѓ —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ —З–Є—В–∞—О –µ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л. –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Т—Л –Љ–љ–µ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Є. –ѓ –µ–µ —Б–Ї–∞—З–∞–ї–∞ –Є –Њ–љ–∞ —Г –Љ–µ–љ—П –≤ —З–Є—Б–ї–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Њ–Ї –љ–∞ –±—Г–і—Г—Й–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л. –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ —З—В–Њ –≤—Л–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –Ј–і–µ—Б—М –µ–≥–Њ –Ї—А–∞—В–Ї—Г—О –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О. –Э–∞–і–Њ –±—Л –µ—Й–µ —Б—Б—Л–ї–Ї—Г –љ–∞ –Ї–љ–Є–≥—Г.

…–Т –С–µ–ї—М–≥–Є–Є –Њ–љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–Љ-—Е–Є–Љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ —Д–∞–±—А–Є–Ї–µ —Б–Є–љ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–ї–Є—Ж–µ—А–Є–љ–∞. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –ґ–µ–љ–Њ–є вАФ –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П –Њ–љ –≤ 1936 –≥–Њ–і—Г вАФ –Ь–Є—А–Њ–ї—О–±–Њ–≤ —Н–Љ–Є–≥—А–Є—А—Г–µ—В –≤ 1954 –≥–Њ–і—Г –≤ –°–®–Р. –Т –°–∞–љ-–§—А–∞–љ—Ж–Є—Б–Ї–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А—Г–µ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї ¬Ђ–Ц–∞—А-–њ—В–Є—Ж–∞¬ї. –Ч–∞–±–Њ–ї–µ–≤ –≤ 1956 –≥–Њ–і—Г —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–Њ–є –∞—А—В—А–Є—В–∞, –Ь–Є—А–Њ–ї—О–±–Њ–≤ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї —В—А—Г–і–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —Б–≤–Њ—О –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–∞—З–∞–ї, –ґ–Є–≤—П –≤ –С–µ–ї—М–≥–Є–Є. –Т 1970 –≥–Њ–і—Г –Ь–Є—А–Њ–ї—О–±–Њ–≤—Л –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є—В—М—Б—П –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—О, –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г –ґ–µ–љ—Л. –Я–Њ –њ—Г—В–Є –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г –Ѓ—А–Є–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–µ—В –≤–Њ—Б–њ–∞–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –ї—С–≥–Ї–Є—Е. –Т –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ, –љ–∞ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–µ, 6 –љ–Њ—П–±—А—П 1970 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П…

–Ш–Ј –Т–Є–Ї–Є–њ–µ–і–Є–Є

–Ъ–∞–Ї–Є–µ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Ј–≤—Г—З–∞—В –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ! –Я–µ—Б–љ—П! –Э–Њ —П —Г–ґ–µ –њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ –Ц–∞—А-–њ—В–Є—Ж–∞ –Є–Ј–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –µ—Й–µ –Є –Ѓ—А–Є–µ–Љ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Ь–Є—А–Њ–ї—О–±–Њ–≤—Л–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ. –ѓ –±—Л –љ–µ —Б—В–∞–ї —В–∞–Ї —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–ґ–∞—В—М, –µ—Б–ї–Є –±—Л –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–Є–≤—Л—Е –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–≤, –Є –љ–µ –і–µ—А–ґ–∞–ї –Є—Е –≤ —А—Г–Ї–∞—Е.

–Ш—А–Є–љ–∞, —Б–ї–Њ–≤ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В. –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, —З—В–Њ –±–µ–Ј –љ–Є—Е —П –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б–Ї–Є—Б–∞—О. –Х—Б–ї–Є —З—В–Њ-—В–Њ –Т–∞–Љ –љ–µ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П –Є–ї–Є —Б —З–µ–Љ-—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ—Л, –њ–Є—И–Є—В–µ, –±—Г–і–µ–Љ —Б–њ–Њ—А–Є—В—М.

–°–Я–Р–°–Ш–С–Ю!! –С–Ю–Ѓ–°–ђ, –І–Ґ–Ю –Ъ–Р–Ц–Ф–Ђ–Щ –†–Р–Ч –ѓ –С–£–Ф–£ –Я–Ю–Т–Ґ–Ю–†–ѓ–ђ –Ю–Ф–Э–Ю –Ш –Ґ–Ю –Ц–Х. –Ь–Э–Ю–У–Ю–Ъ–†–Р–Ґ–Э–Ю–Х –°–Я–Р–°–Ш–С–Ю!!!!!!

–Т–°–Х–У–Ю –Ф–Ю–С–†–Ю–У–Ю –Т–Р–Ь

–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ. –Э–Є—З—В–Њ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ… –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В –Ј–∞–≤—В—А–∞. –Ш —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –≤–µ—А–Є—В—М –≤ —З—Г–і–Њ.

–Ґ–Є–љ–∞, –Љ–Є—А –≤ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є…, –љ–Є—З—В–Њ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ…, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Б–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П — —З—Г–і–Њ, —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞…, –љ–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М…, —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М…

–Ф–∞, –Ѓ—А–∞, —П –±—Л —Б –Т–∞–Љ–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї–∞—Б—М: –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ —В–µ—А—П–µ—В —Б–≤–Њ—О –†–Њ—Б—Б–Є—О, —Е–Њ—В—П –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Є —В–µ—А—П—В—М-—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ—З–µ–≥–Њ. –І–Є—В–∞—О —Б–µ–є—З–∞—Б –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Ф.–°.–Ы–Є—Е–∞—З–µ–≤–∞ –Є –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л –і—Л–±–Њ–Љ –≤—Б—В–∞—О—В –Њ—В —В–µ—Е —Г–ґ–∞—Б–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –і–µ—Б—П—В—М-–њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Ы–Є—Е–∞—З–µ–≤ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –°–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Є, –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –°–Ы–Ю–Э. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї—О–і–µ–є –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Њ, –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Г–ґ–∞—Б! –Т –Ї–∞–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Њ–љ–Є –ґ–Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–њ–∞—Б—В–Є –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Л –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–Њ–≤, –∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –љ–µ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –Ъ–Њ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л–ґ–Є—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ –°–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ–≤, —Б–њ–∞—Б–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ, –Ї–Њ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Г–µ—Е–∞—В—М –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г. –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–њ–Є–ї–Є—Б—М, —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ—Л, —Г–Љ–µ—А–ї–Є –Њ—В –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є. –°–∞–Љ –Ы–Є—Е–∞—З–µ–≤ — —А–µ–і–Ї–Њ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ. –Ш –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ–∞–Љ—П—В–Є. –Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –†–Њ—Б—Б–Є—П –Њ—В —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ—В–µ—А—М —Г–ґ–µ –љ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О… –Ф–∞–є –С–Њ–≥, —З—В–Њ–±—Л —П –Є –Т—Л –Њ—И–Є–±–∞–ї–Є—Б—М.

–•–Њ—А–Њ—И–Є–є, –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї…, –Љ–µ–љ—П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П, –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –њ–Њ—П–≤–ї—П–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –±—Г–Ї–Є–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–∞—Е…

___________________________________________________________________

—В–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ–Є —Г–µ—Е–∞–ї–Є, –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ—В, –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Г–і–µ—В

___________________________________________________________________

–њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П, –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ —В–µ—А—П–µ—В —Б–≤–Њ—О –†–Њ—Б—Б–Є—О….,—З—В–Њ –ґ–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П, –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е –Є —П–Ј—Л–Ї–µ…, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –Є –љ–µ –≤ –ї—Г—З—И—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г…,

—Н—В–Њ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ –љ–∞ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–Њ–Љ «–У—А–∞–і–µ –Ъ–Є—В–µ–ґ–µ» — –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Њ –Љ–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ…, –Є —Г–≤—Л –љ–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ–Њ–Љ…

–њ—А–Њ—И—Г –Є–Ј–≤–Є–љ–Є—В—М –Ј–∞ —А–µ–і–Ї–Њ–µ, –љ–Њ—Б—В–∞–ї—М–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ…